| 総会のご案内 |

| 一般社団法人日本音楽療法学会 近畿支部 |

| 支部長 伊藤 美恵 |

仲秋の候、会員の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。平素から本支部活動にご支援ご協力をいただきましてありがとうございます。

さて、日本音楽療法学会近畿支部会則第6章(会議)第11条2項に基づいて、近畿支部 第25回総会を下記の通り開催いたします。2024年度決算、2025年度事業報告、並びに2026年度の事業計画及び予算を決定するなどの重要な案件があります。お忙しいとは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご出席いただきますようお願い申し上げます。

| 1. |

日時: |

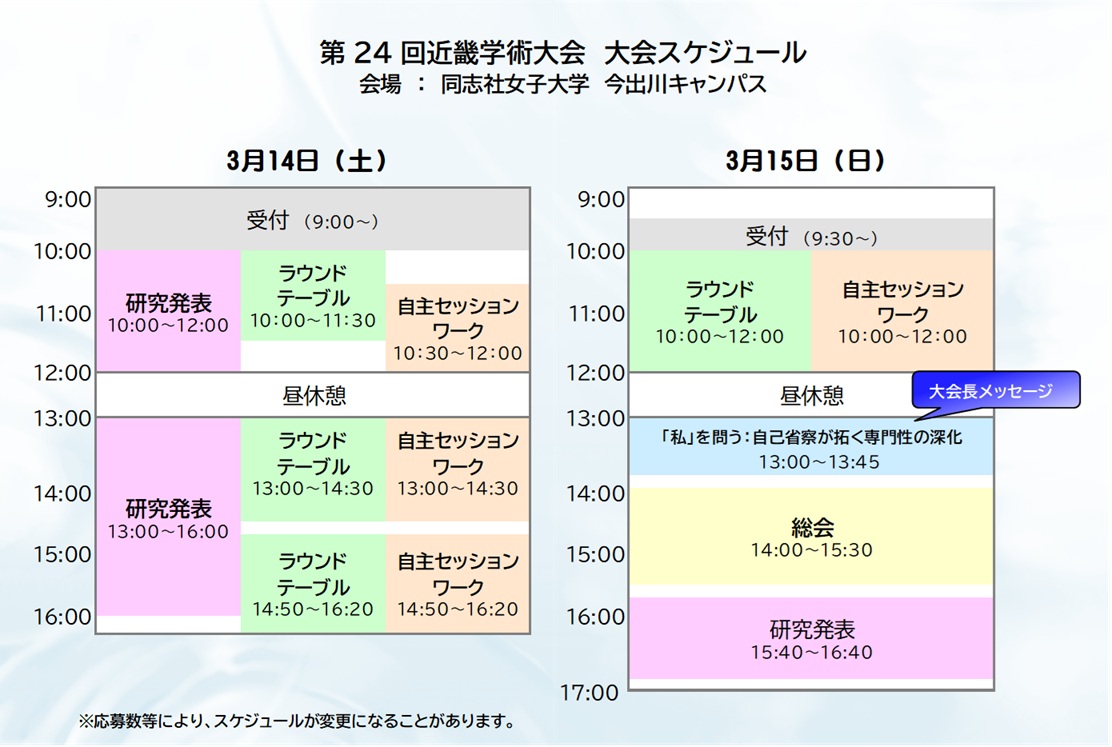

2026年3月15日(日) 14:00~15:30 |

| 2. |

場所: |

同志社女子大学(今出川キャンパス) 楽真館R401教室 |

| |

|

1. |

2024年度決算 |

| |

|

2. |

2025年度事業報告 |

| |

|

3. |

2026年度事業計画 |

| |

|

4. |

2026年度予算 |

| |

|

5. |

その他 |

|

|

| 学術大会プログラム (対面開催) |

◆ 研究発表

◆ ラウンドテーブル

◆ 自主セッションワーク

◆ 総会

◆ 楽器・書籍展示販売

|

|

|

| 講習会プログラム (オンデマンド講習会) |

|

講義

|

講師

|

|

“声”のチカラでフレイル対策

|

山田 実(筑波大学人間系教授、理学療法士)

|

|

総合診療から学ぶ全人的ケア—対話とスピリチュアルケアを手がかりに

|

孫 大輔(鳥取大学医学部地域医療学講座准教授)

|

|

スクールカウンセリングの現場から考える、現代のこども模様と関わりのヒント

|

吉野 徳一郎(公立学校スクールカウンセラー臨床心理士・公認心理師)

|

|

阿波踊り体操で健康寿命を延ばそう!

|

田中 俊夫(徳島大学教授、人と地域共創センター センター長)

|

|

| ◆講習A |

| タイトル |

: |

“声”のチカラでフレイル対策

|

| 講師 |

: |

山田 実(やまだ みのる) |

| 講義概要 |

|

|

|

「いつまでも元気で、自分らしく暮らしたい」。これは多くの人が抱く共通の願いではないでしょうか。この“健康長寿”の実現において鍵を握るのが、近年注目されている「フレイル対策」です。フレイルとは、加齢とともに心身の活力が低下し、介護が必要となる一歩手前の状態を指します。しかし、適切な取り組みによってこの状態は予防・改善が可能であることが、多くの研究で明らかになっています。そのため、できるだけ早い段階からの対策がとても重要です。

本講義では、フレイル対策の三本柱とされる「運動」「食事」「社会参加」の三要素に注目し、それぞれがどのように私たちの健康寿命に影響を与えるのかを、わかりやすくご紹介します。さらに、これらの要素を日々の生活の中に自然に取り入れ、無理なく続けていくための工夫やヒントも多数お伝えします。実際に地域で行われている活動や参加者の声も交えながら、今日から始められるフレイル対策をご紹介したいと思います。

そして、この三つに共通する要素として「声」。人生100年時代を心身ともに健やかに、そして豊かに生き抜くために、声が果たす大切な役割についても解説します。ぜひこの機会に、フレイル対策についての学びを深めてください。

|

講師プロフィール |

山田 実(やまだ みのる)

筑波大学人間系教授、理学療法士

神戸大学大学院医学系研究科にて学位取得後、2008年より京都大学大学院医学研究科助手、2010年同大学院助教、2014年筑波大学人間系准教授を経て、2019年同大学教授に就任。専門分野は老年学。日本予防理学療法学会理事長、日本老年療法学会副理事長、日本サルコペニア・フレイル学会理事、日本転倒予防学会理事、日本老年医学会代議員、日本体力医学会評議委員など。NHK「きょうの健康」、「あしたが変わるトリセツショー」、「未病息災を願います」などでフレイル対策の体操監修やフレイルの解説。

著書

『転ばない足腰』 東洋経済新報社. 2024

『一生、自分の足で歩くためのらくらく1分間筋トレ』 ナツメ出版. 2023

『フレイル対策実践ガイド』 新興医学出版. 2020.

『イチからわかる!転倒予防Q&A』 医歯薬出版. 2025.

『イチからわかる!フレイル・介護予防Q&A』 医歯薬出版. 2021.

『イチからわかる!サルコペニアQ&A』 医歯薬出版. 2019.

ウェブサイト

HP:https://www.yamada-lab.tokyo/

SNS:https://x.com/Tsukuba_Tokyo、https://www.instagram.com/tsukuba_tokyo?hl=ja

|

|

| ◆講習B |

| タイトル |

: |

総合診療から学ぶ全人的ケア−対話とスピリチュアルケアを手がかりに |

| 講師 |

: |

孫 大輔(そん だいすけ) |

| 講義概要 |

|

|

|

医療現場では、病気そのものの治療だけでなく、患者の人生や価値観に寄り添う「全人的ケア」が求められています。本講義では、総合診療医・家庭医として地域医療や教育に携わってきた経験から、「対話する医療」の実践を紹介します。患者や家族の思いを丁寧に受けとめる対話は、診療の場を治療以上の意味ある出会いへと変えていきます。さらに、著書『臨床と宗教 死に臨む患者へのスピリチュアルケア』に基づき、死を前にした患者のスピリチュアルな苦悩にどのように寄り添えるのか、その実践例を提示します。また、音楽療法士をはじめ多職種が地域医療・介護・福祉の現場で全人的ケアを実践するための視点やヒントについても考察します。専門性を超えた協働のなかに「人を支える力」が生まれることを示し、受講者が自らの臨床に取り入れられる具体的な示唆を共有します。

|

講師プロフィール |

|

孫 大輔(そん だいすけ)

鳥取大学医学部地域医療学講座・准教授

2000年東京大学医学部医学科卒業。東京大学医学部附属病院、虎の門病院腎センター内科等での勤務を経て、医学博士を取得後、2008年より北足立生協診療所にて地域医療に従事。2012年から東京大学医学教育国際協力研究センター講師として医学教育に携わる。2020年より鳥取大学医学部地域医療学講座に着任し、2024年より准教授。家庭医療専門医・総合診療専門医・医学教育専門家として、臨床・教育・研究を横断的に実践している。医療と人文学を架橋する研究に加え、一般社団法人コミュニティウェルビーイング研究所代表理事として、地域における文化的処方や対話実践の普及にも尽力している。

著書

『対話する医療——人間全体を診て癒すために』(2018年・さくら舎)

『臨床と宗教——死に臨む患者へのスピリチュアルケア』(2023年・南山堂)

『医療とケアの現象学——当事者の経験に迫る質的研究アプローチ』(共著、2023年・ナカニシヤ出版)

『ダイアローグ〈対話〉のはじめかた——医療・福祉にかかわる人のための対話哲学レッスン』(2024年・医歯薬出版)

|

|

| ◆講習C |

| タイトル |

: |

スクールカウンセリングの現場から考える、現代のこども模様と関わりのヒント

|

| 講師 |

: |

吉野 徳一郎(よしの とくいちろう) |

| 講義概要 |

|

|

|

現在、音楽療法は幅広い年齢層の人々を対象に実践されています。その中には未成年者、いわゆるこどもと呼ばれる年齢の人々も対象として含まれており、実際に音楽療法を実践する立場として、例えば発達障がいと呼ばれるような課題をもつこどもや、虐待など逆境的小児体験を持つこどもなどと専門的な関わりをもつ方もおられるかと思います。

このような専門的見地を持ち出す以前に、そもそも「こども」という年齢の人々は、いったいどのような存在なのでしょうか。また、そのような「こども」が今日的社会をどのように生きているのでしょうか。「今の子は」と言われるような、何か特徴的なことなどあるのでしょうか。さらには、現代の「こども」に対してどのように関わるのが良いのでしょうか。

本講義では、学校現場で長年スクールカウンセラーとして従事してきた講師による、基本的なこどもの理解をもとに、現在のこどもの様相について概観します。そしてそれらをヒントに、音楽療法を通してこどもと接することについて考察を深めたいと思います。これらの学びから、音楽療法を通してこどもと実際に関わるヒントを学び取っていただければ幸いです。

|

講師プロフィール |

吉野 徳一郎(よしの とくいちろう)

佛教大学大学院教育学研究科臨床心理学専攻卒。臨床心理士、公認心理師。

2006年より公立学校を中心にスクールカウンセラーとして従事。長年、学校現場における様々な子どもの問題に取り組んできた。また、中核市における児童虐待対応課において虐待をはじめとする子育ての問題に応じる職員、主に統合失調症やうつ病などの精神障害を持ちながら地域での生活を支援するセンター職員なども歴任している。

その他の社会活動として、大阪府臨床心理士会教育部会、スクールカウンセラー専門委員会、被害者被災地支援委員会の委員活動や、政令指定都市教育委員会での学校緊急支援アドバイザーチームの専門委員としても従事。いじめ第三者委員会の委員なども歴任している。

|

|

| ◆講習D |

| タイトル |

: |

阿波踊り体操で健康寿命を延ばそう!

|

| 講師 |

: |

田中 俊夫(たなか としお)

|

| 講義概要 |

|

|

|

徳島では5月になると夕刻には街角の公園や体育館から笛や鉦の音が聞こえてきます。夏に向けた阿波踊りの練習です。町ゆく市民はその「ぞめき(阿波踊りのお囃子)」のリズムや旋律を耳にして「もうすぐ夏がやってくる」と季節を感じ、心浮かれ明日の活力を得ることができると言います。

このように徳島の暮らしに深く根付いている阿波踊りも今では全国で100以上のお祭りで踊られ、知名度、人気共に極めて高いものとなっています。

そんな阿波踊りの発祥の地、徳島も地方の宿命でもある車社会による運動不足が大きな課題となってきました。糖尿病の死亡率が全国ワースト1という状態が10年以上も続いてしまったのです。そこで徳島県は県民に親しみのある阿波踊りを活用して運動不足の改善に取り組もうと「阿波踊り体操」を2006年に制作しました。

この阿波踊り体操は踊りの動きをエクササイズとして応用し、健康寿命の延伸に役立つ様々な運動と組み合わせた3分半(基本編)の体操となっています。踊りのスタイルである男踊りと女踊りは「腰を下げる」動きと「膝を上げる」動きであり、まさに健康寿命を高める有効なトレーニングになるのです。

阿波踊り体操はその後、イスに座ってできるバージョンや転倒予防、肩こり・腰痛予防など様々なバージョンが開発され、体力や目的、好みに応じたプログラムを選択することができます。現在11バージョンがあります。

さらに阿波踊り体操は「ぞめき」を取り入れたオリジナル音楽により音楽療法としての効果も期待できます。2拍子の軽快なリズムに合わせて踊ることが笑顔を生み、体操最後は鉦の音に続く決めポーズ、その後には拍手が生まれる・・・これが他の体操にはない阿波踊り体操の最大の特長ともいえるでしょう。

今年は阿波踊り体操20周年。しかし近年でも音健アワード2024グランプリ等の受賞やマスメディアの番組に取り上げられるなど注目も続いています。

さあ、皆さんも阿波踊り体操を体験し、継続し、健康寿命を延ばしましょう!

|

講師プロフィール |

田中 俊夫(たなか としお)

徳島大学教授、徳島大学副理事(地域連携担当)、人と地域共創センター長

岡山大学大学院教育学研究科修了。平成5年より徳島大学大学開放実践センター講師。中高年者の健康・体力づくり研究を専門とし、プログラム開発や地域における健康増進事業の推進に携わる。徳島県からの依頼を受け2006年に阿波踊り体操を制作。

著書

『くらしの中の健康運動』(2004年・大学教育出版)

|

|

|

| 参加費・参加方法 |

|

|

学術大会(2日間)

|

オンデマンド講習会

|

|

|

事前

12/1~2/8

|

当日

|

事前のみ

12/1~2/8

|

|

正会員

|

5,000円

|

6,000円

|

6,000円/4講座

|

|

学生会員

|

1,000円

|

2,000円

|

3,000円/4講座

|

|

一般

|

6,000円

|

7,000円

|

7,000円/4講座

|

|

|

| 参加登録、演題応募などの期間 |

|

|

応募開始日

|

締切日

|

|

研究発表の応募

|

2025年11月1日(土)

|

2025年12月21日(日)

|

|

ラウンドテーブルの応募

|

2025年11月1日(土)

|

2026年1月12日(月・祝)

|

|

自主セッションワークの応募

|

2025年11月1日(土)

|

2026年1月12日(月・祝)

|

|

学術大会、講習会の参加登録

|

2025年12月1日(月)

|

2026年2月8日(日)

|

|

|

| 演題募集要項 |

応募は終了しました。

PDFでもご覧いただけます。 PDFでもご覧いただけます。

◆応募資格

日本音楽療法学会会員であれば他支部の会員も応募できます。

| ・ |

応募時点で日本音楽療法学会の会員であり、2025年度の学会年会費が納入済の会員に限ります。今回は、近畿支部会員のみでなく他支部の方も応募できます。また、共同発表者は非会員でもかまいません。採択されましたら、応募者及び共同発表者は速やかに大会参加費を納入してください。また特例として共同発表者も正会員と同じ参加費で参加申し込みができます。

|

| ・ |

学生会員は、正会員との共同発表の場合にのみ応募可能です。 |

| ・ |

発表者としての応募は一人一件としますが、共同発表者はこの限りではありません。 |

| ・ |

本学会の全国大会および地方大会、他の学会等で研究発表として外部に発表していないものに限ります。 |

◆発表方法と時間

発表形式:口頭発表20分(15分発表、5分質疑応答)とします。

発表のご経験のない方のご応募もお待ちしております。

※発表日時は選択できません。

◆演題募集カテゴリー

①事例・実践的研究:様々な対象者や現場における事例の研究、報告など

| ・ |

小児から高齢者までの事例(子どもの発達を促した事例、人生の節目に焦点をあてた事例など) |

| ・ |

医療領域(精神障がい者、認知症を含む神経系の疾患、緩和ケア、グリーフケアなど) |

| ・ |

福祉領域(介護施設など) |

| ・ |

保健領域(健康教室、認知症予防、介護予防、介護者と環境への介入、自助グループなど) |

| ・ |

教育領域(特別支援学校、障がい児を対象とした音楽教室など) |

| ・ |

その他 |

②基礎・学術的研究:実践の裏付けや基礎となる理論、学術的検討など

| ・ |

音楽療法の理論やモデルに関する研究 |

| ・ |

音楽療法周辺分野の理論やモデルに関する研究(医学、心理学、社会学、生理学、神経科学など) |

| ・ |

実践的研究、調査研究、文献研究など |

| ・ |

その他 |

③技法・方法論的研究:音楽療法の技法や方法に焦点をあてた研究

| ・ |

リモートセッション |

| ・ |

療法現場での工夫(治療構造の工夫、楽器の用い方、即興演奏法の種々、コミュニティー音楽療法、受容的療法の技法など) |

④その他、自由テーマ:①②③に含まれないテーマ、問題、領域など

| ・ |

音楽療法士に関すること(療法士の働き方、セルフケア、雇用、保険、養成、教育、スーパービジョンなど) |

| ・ |

連携に関すること(他の資格との関係、多職種との連携、地域連携、行政との連携など) |

| ・ |

その他 |

◆演題の書式

| ・ |

該当の様式(テンプレート)を「各種書式のダウンロード」からダウンロードし、図表も含めてA4サイズ1枚におさまるように記載してください。

|

| ・ |

共同発表者のある場合は全員の氏名・所属を列記し、必ず口頭発表者を筆頭にして、口頭発表者氏名の前に○印を付けてください。

|

| ・ |

定められた行数内(40行)であれば、改行、空き行、段落などを入れて自由にレイアウトしてもかまいません。 |

◆演題申込方法

次の2点をEメールに添付し、件名を「第24回大会演題応募(氏名)」として

第24回演題応募アドレス<kinki.endai@gmail.com>に送信してください。

|

| 1.研究発表申込書 |

| ・ |

申込書を「各種書式のダウンロード」からダウンロードしてご記入ください。 |

| 2.演題原稿 |

| ・ |

ファイル名は、冒頭に氏名をつけてください。例:音楽太郎の演題原稿 |

| ・ |

演題申し込みを受け付けた時点で受付確認通知メールを送信します。確認メールの送信までに数日かかる場合があります。ご了承ください。ただし、1週間を過ぎても確認メールが届かない場合は第24回大会事務局アドレスまでお問い合わせください。 |

応募締め切り 2025年12月21日(日)

|

◆倫理的配慮について

| 1.対象者またはその保護者への説明と同意書 |

| ・ |

症例を学会で発表する場合は、対象者またはその保護者に対して、そのことを伝え、同意を得る必要があります。また、発表内での個人情報の取り扱いについては、個人が特定されない方法で発表することの説明が必要です。また、もし個人の名前や姿が発表の中に含まれる場合には、そのことについての対象者本人、または保護者の同意を得ることが必要です。 |

| ・ |

「同意書」とは、以上の内容に対して対象者(または保護者)などが同意を書面で証するものです。演題の申し込み時に、この「同意書」を提出する必要はありませんが、学会から原本確認の要請がある場合には提出できるように厳重に保管しておいてください。 |

| ・ |

「演題発表についての同意書」を「各種書式のダウンロード」からダウンロードし、同意を得てください。 |

| 2.誓約書の提出

|

| ・ |

演題申込者が発表申し込みにあたり、研究発表申込書の「誓約書」欄に該当事項を明記する方法で、誓約書の提出とみなします。この誓約書は、次の2点について誓約するものです。 |

| |

① |

同意書提出の誓約:同意書を求められたらいつでも提出することを誓約するものです。 |

| |

② |

未発表の誓約:本学会の全国大会および地方大会、他の学会等で研究発表として外部に発表していないことを誓約するものです。 |

| |

なお上記の「同意書」「誓約書」は、日本音楽療法学会の倫理的配慮に基づいたものです。

これらの倫理的配慮にそぐわない行為が生じた時には、学会(支部・本部)倫理委員会にて調査・検討の上、処理いたします。 |

| |

※倫理的配慮の詳細は、日本音楽療法学会『倫理ハンドブック』および学会本部ホームページhttp://www.jmta.jp/「倫理委員会からのお知らせ」を参照してください。 |

| 3.著作物に関する注意事項 |

| ・ |

執筆の引用等については、出典元を明記してください。また、インターネットの図・票・イラストや写真を使用する場合は、画像が保存・保管されている元サイトにて、自由に使用できるものかどうかをご確認ください。 |

| 4.個人情報の保護 |

| |

発表内容やデータでの個人情報の取り扱いについては、対象者の名前・居住地などの表記に注意し、プライバシーを侵害しないよう十分ご注意ください。また、施設名などの記載もお控えください。ただし、発表者の所属部分の記載に関してはこの限りではありません。 |

| 5.発表時のスライドについて |

| 発表時のスライドは、2枚目に下記の情報を記載してください。 |

| 本発表における倫理的配慮 |

| ・ |

発表にあたり、対象者や代諾者、所属機関の責任者から、同意を得ています。 |

| ・ |

発表に関わる開示すべき利益相反はありません。

|

| ・ |

動画や写真、楽譜などの提示を含めて、著作権の侵害はありません。 |

応募締切 2025年12月21日(日)

|

|

|

| ラウンドテーブル応募要項 |

応募は終了しました。

PDFでもご覧いただけます。 PDFでもご覧いただけます。

「こんな時、他の音楽療法士はどうしているの?」「何か、良い方法はないだろうか?」「いろんな人の意見を聞いて話し合ってみたい」そんな思いを抱いておられませんか?

日頃関心を持っている事柄について、皆がそれぞれの言葉で語り、共に考える場になればと思います。皆様の自由な企画をお待ちしています。

尚、研究発表に応募されていても内容が異なればラウンドテーブルの企画を出すことができます。

◆実施方法

| ・ |

ラウンドテーブルの時間は90分です。 |

| ※ |

日時は選択できません。 |

◆応募資格

| ・ |

応募時点で企画者が日本音楽療法学会近畿支部の会員であり、2025年度の学会年会費が納入済の会員に限ります。また、企画者以外は他支部会員でも非会員でもかまいません。応募されましたら、速やかに大会参加費も振り込んでいただきますようお願いします。特例として非会員の話題提供者も正会員と同じ参加費で参加申込みができます。 |

◆応募方法

| ・ |

企画者以外に話題提供者を2名以上、合計3名以上でお申し込みください。 |

| ・ |

申込書を「各種書式のダウンロード」からダウンロードし、件名を「ラウンドテーブル申込(氏名)」として、第24回大会事務局アドレス<mt.kinkitaikai@gmail.com>に送ってください。

|

| ・ |

企画テーマの募集締め切りは 2026年1月12日(月・祝) です。 |

| ・ |

申込書を受け付けた時点で、受付確認通知メールを送信いたします。1週間を過ぎても通知メールが届かない場合は、第24回大会事務局にご連絡ください。

|

| ・ |

お申込みいただいた企画・申込書は原稿のまま大会ホームページ及び支部ホームにページに掲載します。

|

◆倫理的配慮について

| ・ |

発表時のスライドは、2枚目に下記の情報を記載してください。 |

|

|

|

本発表における倫理的配慮

|

| ・ |

発表にあたり、対象者や代諾者、所属機関の責任者から、同意を得ています。

|

| ・ |

発表に関わる開示すべき利益相反はありません。

|

| ・ |

動画や写真、楽譜などの提示を含めて、著作権の侵害はありません。 |

応募は終了しました。

応募締切 2026年1月12日(月・祝) |

|

|

| 自主セッションワークのご案内 |

応募は終了しました。

第24回近畿学術大会で、音楽療法を実践してくださる方を募集します!

みなさんは、他の音楽療法士の方のセッションを受けたことはありますか?

もしくは、他の音楽療法士のセッションを見学している時に、ご自身も参加したいと思われたことはありませんか?

今大会では、音楽療法士自身がクライエントとして(ロールプレイではなく)セッションに参加したら、自分自身の心や身体はどんな反応をするのだろうか? セラピストとして、自分の内側で起きる事柄と向き合う経験は重要ではないだろうか?と考え、実際に音楽療法士がセッションを受ける機会を作りたいと考えました。

そこで、第24回近畿学術大会で、音楽療法を実践してくださる方を募集します。支部大会に参加されている音楽療法士や音楽療法を志す人、音楽療法に興味のある人を対象に、音楽療法を実践してみませんか?

評価とか、アドバイスではない、参加者からのフィードバックの中に、たくさんの気付きがあることと思います。

◇実施方法

| ・ |

自主セッションワークの時間は90分です。90分以内で自由に設定してください。 |

| ・ |

会場は外靴のまま入室する教室です。敷物等が必要な場合は各自ご用意ください。

|

| ・ |

楽器等必要な用具は各自ご用意ください。

会場に設置されている移動式机と椅子、AVシステム(マイク、プロジェクター+スクリーンまたは、大型TV+HDMIによる投影)はご使用いただけます。

|

| ・ |

AVシステムを使用される方は申込書へ記入してください。

|

| ・ |

会場にパソコンは設置されていませんのでご持参ください。

ご持参のパソコン本体にHDMI端子がない場合、必要な変換アダプターをご自身で準備してください。

|

◇応募資格

| ・ |

応募時点で企画者および実践者(主セラピスト)が日本音楽療法学会会員であり(近畿支部以外でも可)、2025年度の学会年会費が納入済みの会員に限ります。アシスタントやスタッフは非会員でもかまいません。

|

| ・ |

実践者(主セラピスト)のみのご応募も可能です。

|

| ・ |

実践者(主セラピスト)は日本音楽療法学会認定音楽療法士の資格を有する者に限ります。

|

| ・ |

応募されましたら、速やかに大会参加費を振り込んで頂きますようお願いします。特例として、非会員のアシスタントやスタッフも正会員と同じ参加費で参加申し込みができます。(応募用紙にお名前の記載をお願いします。)

|

◇応募方法

| ・ |

申込書を「各種書式のダウンロード」からダウンロードし、件名を「自主セッションワーク申し込み(氏名)」として第24回大会事務局アドレス<mt.kinkitaikai@gmail.com>に送ってください。

|

| ・ |

企画テーマの募集締め切りは2026年1月12日(月・祝)です。

|

| ・ |

申し込みを受け付けた時点で、受付確認通知メールを送信いたします。1週間を過ぎても通知メールが届かない場合は、第24回大会事務局にご連絡ください。

|

| ・ |

お申込みいただいた企画・申し込み書は原稿のまま大会ホームページ及び支部ホームページに掲載します。

|

◇倫理的配慮について

このセッションワークは、一般社団法人音楽療法学会近畿支部における、教育・研究を目的としたものであり、臨床治療を目的とするものではありません。セッションでは、参加者が音楽療法の体験を通じて、自らの気付きを元に、専門的学びを深めることを目的としています。

参加される方々についての倫理的配慮事項はセッションを行う方だけでなく、参加される方にも確認していただけるよう書面でご用意ください。

|

|

| 各種書式のダウンロード |

下記よりダウンロードしてご使用ください。

| 研究発表関連 |

|

研究発表申込書 応募は終了しました(12/21) |

|

発表についての同意書 |

| <演題原稿テンプレート> |

|

事例・実践的研究 |

|

技法・方法論的研究 |

|

基礎・学術的研究 |

|

その他・自由 |

| 各種申込書 |

|

ラウンドテーブル申込書 応募は終了しました(1/12) |

|

自主セッションワーク申込書 応募は終了しました(1/12) |

|

|

|

| 会場へのアクセス |

同志社女子大学 今出川キャンパス

こちらからご確認ください こちらからご確認ください

|

|

| 問い合わせ |

|

第24回近畿学術大会実行委員会 事務局

〒610-0395 京都府京田辺市興戸

同志社女子大学 学芸学部 音楽学科 北脇ゼミ研究室

mt.kinkitaikai@gmail.com

|

講習会企画委員会メールアドレス

講習会に関するお問い合わせは

こちらからお願いします。

|

|

|